「ガレージの屋根から雨漏りがしているみたい…早めに直さないと車が錆びてしまうかも」「修理費用が高額になるんじゃないかな」と心配している方も多いのではないでしょうか。

雨漏りの原因は屋根材の劣化や施工不良など様々ですが、原因を特定して適切な対処をすれば、DIYでも修理できる場合があります。

早めに対策を講じることで、愛車を雨から守り、修理費用も抑えることができるでしょう。

この記事では、大切な愛車を雨から守りたいと考えている方に向けて、

- ガレージの雨漏りが起こる主な原因

- DIYで実践できる修理方法

- 業者に依頼すべき症状の見分け方

上記について解説しています。

雨漏りの放置は車両の劣化だけでなく、建物自体にも悪影響を及ぼす可能性があります。

この記事を読めば、適切な対処方法が分かるので、ぜひ参考にしてください。

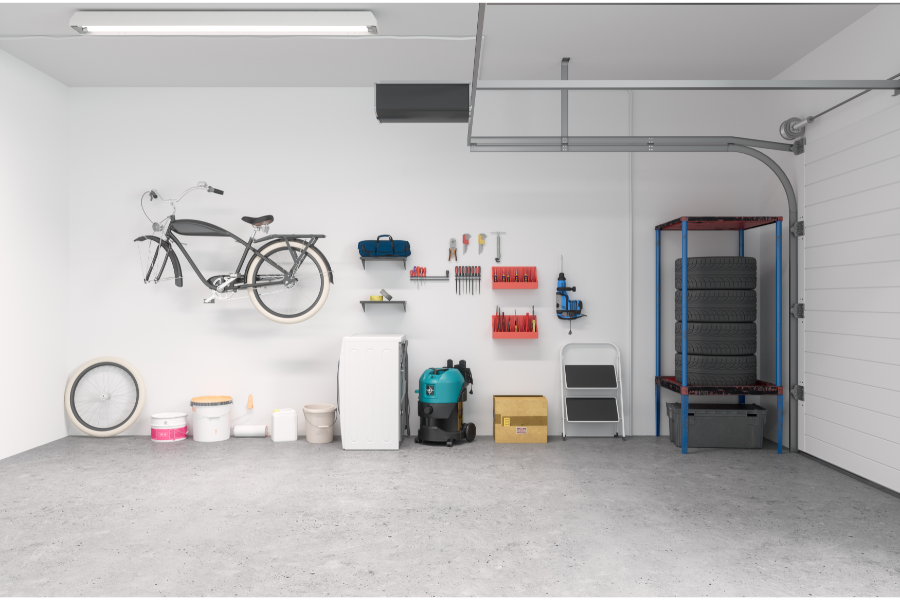

意外と知らない!ガレージの構造と耐用年数

意外と知らない!ガレージの構造と耐用年数ガレージは単なる車の収納場所ではなく、構造や種類によって雨漏りのリスクが大きく異なります。

独立型、ビルトイン型、掘り込み型など、ガレージにはいくつかの基本構造があり、それぞれに特有の弱点があるのです。

特に注意すべきは接合部分や排水設計で、これらが適切に施工されていないと、経年劣化とともに雨漏りの原因となります。

一般的なガレージの耐用年数は15〜30年程度ですが、定期的なメンテナンスによって大幅に延ばすことも可能です。

屋根材や外壁の種類によっても耐久性は変わり、金属製は錆びやすく、木製は腐食しやすいという特性があります。

以下で各ガレージタイプの構造的特徴と、それぞれが抱える雨漏りリスクについて詳しく解説していきます。

独立型ガレージの構造と特徴

独立型ガレージは、住宅本体とは別に建てられた独立した建物です。

主に鉄骨やアルミ製のフレームに屋根材を取り付けた比較的シンプルな構造になっています。

この形式のガレージの最大の特徴は、設置の自由度が高いことです。

敷地内であれば住宅から離れた場所にも設置できるため、後から増設する場合にも適しています。

構造的には以下の要素から成り立っています。

– 基礎部分:コンクリートの土間打ちが一般的- 柱・梁:アルミや鉄骨などの金属フレーム- 屋根材:ポリカーボネートやガルバリウム鋼板などが使用される

– 側面:オープンタイプや、サイドパネルで覆うタイプがある雨漏りに関しては、屋根材の接合部や柱との取り合い部分が弱点となりやすい傾向があります。

「屋根の端から水が垂れてくる…」という経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

また、金属フレームを使用している場合は、経年劣化によるサビの発生も雨漏りの原因になります。

特に海岸近くなど塩害の影響を受ける地域では、サビの進行が早まることがあるため注意が必要です。

独立型ガレージは比較的シンプルな構造のため、雨漏りが発生した場合も修理がしやすいという利点があります。

ビルトインガレージの構造と注意点

ビルトインガレージは住宅と一体化して設計された構造で、家の一部としてガレージスペースが組み込まれています。

主に鉄筋コンクリート造や木造住宅の1階部分に設けられることが多いのが特徴です。

このタイプのガレージは外部環境から車を守る効果が高く、雨や雪の日でも濡れずに家に出入りできる利便性があります。

しかし、住宅と接続している分、雨漏りが発生すると住居部分にまで影響が及ぶリスクがあるのです。

「せっかく便利なビルトインガレージなのに、雨漏りで家まで被害が出たら元も子もない…」と心配される方も多いでしょう。

ビルトインガレージで特に注意すべき雨漏りポイントは以下の通りです。

– 天井と壁の接合部 住宅部分との境界面に生じる隙間から水が侵入しやすくなっています。

– 換気口周辺 必要な換気設備が雨水の侵入経路になることがあります。

– シャッター部分 開閉部分の経年劣化で隙間ができやすい箇所です。

また、ビルトインガレージは結露が発生しやすい環境でもあります。

車から出る湿気や温度差により壁や天井に水滴が付着し、それが雨漏りと誤認されることもあるため、正確な原因特定が重要になります。

ビルトインガレージの雨漏り対策では、住宅全体の防水性能を考慮した総合的なアプローチが必要不可欠です。

掘り込み型ガレージの構造と雨漏りリスク

掘り込み型ガレージは、地面より低い位置に設置される特殊な構造を持っています。

地下に作られるため、周囲の地面より低くなり、雨水が自然と流れ込みやすい環境にあります。

この構造では、排水システムが非常に重要な役割を果たします。

適切な排水溝や排水ポンプが設置されていないと、雨水が溜まりやすく雨漏りの原因となるでしょう。

「最近の大雨で車庫が水浸しになってしまった…」という経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

掘り込み型ガレージの主な雨漏りリスクには以下のようなものがあります。

– 地下水の浸透 地下水位が高い地域では、コンクリート壁を通して水が染み出してくることがあります。

– 排水システムの詰まり 落ち葉やゴミで排水溝が詰まると、水はけが悪くなり浸水の原因になります。

– 外部からの雨水流入 入口部分の防水対策が不十分だと、大雨時に雨水が流れ込むリスクが高まります。

掘り込み型ガレージでは、防水工事と定期的な排水システムの点検が欠かせません。

特に梅雨や台風シーズン前には必ず点検を行うことが大切です。

適切なメンテナンスを行うことで、掘り込み型ガレージの雨漏りリスクを大幅に軽減できます。

一般的なガレージの耐用年数はどのくらい?

ガレージの耐用年数は構造や材質によって大きく異なります。

一般的な金属製カーポートの場合、適切なメンテナンスを行えば15〜20年程度の寿命が期待できるでしょう。

しかし実際には、環境条件や日々のケアによって耐用年数は変動します。

「うちのガレージ、もう10年以上経つけど大丈夫かな…」と不安に思っている方も多いのではないでしょうか。

材質別の一般的な耐用年数の目安は以下の通りです。

– スチール製ガレージ:15〜20年 適切な防錆処理がされていれば長持ちしますが、海岸近くでは塩害の影響で劣化が早まることも。

– アルミ製ガレージ:20〜25年 錆びにくく軽量なため人気がありますが、強度はスチールより劣ります。

– コンクリート製ガレージ:30〜40年 最も耐久性が高いですが、防水処理の劣化には注意が必要です。

ガレージの寿命を延ばすには、定期的な点検と早めの補修が重要です。

特に雨漏りの兆候が見られたら、小さな問題のうちに対処することで、構造全体の寿命を大幅に延ばすことができます。

適切なメンテナンスを行えば、標準的な耐用年数を超えて長く使用できることを覚えておきましょう。

ガレージの雨漏りでよくある原因を徹底解説

ガレージの雨漏りは、多くの場合いくつかの典型的な原因によって引き起こされています。

早期に原因を特定することで、修理費用を抑えながら効果的に対処できるでしょう。

雨漏りの主な原因は、経年劣化や施工不良、メンテナンス不足などが複合的に関わっていることが多いのです。

特にガレージは住宅本体と比べてメンテナンスが後回しにされがちな場所であるため、小さな問題が大きなトラブルへと発展しやすい特徴があります。

例えば、屋根材の接合部分のシーリングが劣化していたり、雨樋が詰まって排水不良を起こしていたりすることが頻繁に見られます。

また、ガレージの種類や構造によっても雨漏りのリスクや原因は異なるため、自分のガレージの特性を理解することが重要です。

以下で詳しく解説していきます。

屋根や外壁の塗装が劣化している

ガレージの雨漏りで最も多い原因の一つが、屋根や外壁の塗装劣化です。

塗装は単なる見た目の問題ではなく、建物を守る重要な防水層の役割を果たしています。

塗装が劣化すると、まず表面にチョーキング現象(白い粉が出る状態)が発生し、次第にひび割れや剥がれが進行します。

これにより防水性能が低下し、雨水が内部に侵入しやすくなるのです。

「最近ガレージの壁に触ると白い粉が手につくようになった…」という経験はありませんか?これは塗装の劣化が始まっている重要なサインです。

塗装の耐用年数は一般的に以下のとおりです。

– アクリル塗料:3〜5年程度- ウレタン塗料:5〜7年程度- シリコン塗料:7〜10年程度- フッ素塗料:10〜15年程度特に日当たりの強い南面や西面は紫外線の影響で劣化が早まります。

また、海に近い地域では塩害の影響で内陸部より劣化スピードが速くなることも覚えておきましょう。

塗装劣化による雨漏りは、定期的な塗り替えで予防できます。

早期発見と適切な対応が、大きな修理費用を防ぐ鍵となります。

屋根材の劣化やサビが進行している

ガレージの屋根材の劣化やサビは、雨漏りの主要な原因です。

特に金属製の屋根材は経年劣化によってサビが発生し、徐々に穴が開いていきます。

最も多いのは波板やガルバリウム鋼板などの金属屋根の劣化です。

これらの材料は10〜15年程度で表面の防錆コーティングが剥がれ始め、サビが内部に広がっていきます。

「屋根の端の方だけが少し濡れている程度だから大丈夫だろう…」と思っていると、サビは急速に進行し、小さな穴から大きな雨漏りへと発展することがあります。

屋根材の劣化サインには以下のようなものがあります。

– 屋根表面の変色や色むら 特に赤茶色のサビが出ている場合は要注意です。

– 屋根材のめくれや浮き 風の影響で徐々に広がり、雨水の侵入口となります。

– ネジやビスの緩みや浮き 接合部分からの水の侵入は内部腐食を加速させます。

屋根材の劣化は、気づいた時点での早めの対処が重要です。

サビが進行すると修理費用も高額になるため、定期的な点検をお勧めします。

結露の発生による内部の傷み

ガレージ内の結露は、雨漏りと間違われやすい水分トラブルの主要因です。

結露は室内外の温度差によって空気中の水分が冷たい表面に水滴となって付着する現象で、特に金属製のガレージでは発生しやすくなります。

この結露が継続的に発生すると、ガレージ内部の木材や金属部分が徐々に劣化していきます。

木材は水分を吸収して腐食し、金属部分はサビが進行するでしょう。

「なぜこんなに湿っているんだろう?雨漏りしているのかな…」と思っても、実は結露が原因かもしれません。

結露が発生しやすい条件には以下のようなものがあります。

– 季節の変わり目:外気温と室内温度の差が大きくなる時期- 密閉性の高いガレージ:換気が不十分で湿気がこもりやすい環境- 車の出し入れ:濡れた車を格納すると室内の湿度が上昇する結露対策としては、定期的な換気や除湿機の設置が効果的です。

また、断熱材の追加施工も結露の発生を抑える有効な手段となります。

結露による内部の傷みは、放置すると本格的な雨漏りにつながる可能性もあるため、早期発見と対策が重要です。

屋根や雨樋の排水不良

ガレージの雨漏りの主要な原因の一つが、屋根や雨樋の排水不良です。

雨水が適切に排水されないと、水が溜まってガレージ内部に侵入してしまいます。

雨樋に落ち葉やゴミが詰まると、雨水が溢れて外壁を伝い、ガレージ内部に浸入する原因となります。

「雨が降るたびにガレージが濡れるのはなぜだろう…」と疑問に思っている方は、まず雨樋の状態を確認してみましょう。

排水不良の主な原因は以下の通りです。

– 雨樋の詰まり 落ち葉や小枝、鳥の巣などが雨樋に溜まり、水の流れを妨げています。

– 雨樋の破損や変形 経年劣化や強風による損傷で、雨水が適切に流れなくなっています。

– 勾配不足 屋根や雨樋の傾斜が不十分で、水が滞留しやすくなっています。

– 排水口の容量不足 大雨時に排水能力が追いつかず、溢れた水がガレージ内に侵入します。

定期的な雨樋の清掃と点検を行うことで、多くの排水不良による雨漏りは防ぐことができます。

特に台風シーズン前や落葉の多い季節後には、必ず雨樋の状態を確認しましょう。

適切な排水システムの維持管理が、ガレージの雨漏り防止の基本です。

施工時の不備やミスが原因の場合

ガレージの雨漏りは、施工時の不備やミスが原因となっていることが少なくありません。

特に専門知識を持たない業者による施工や、コスト削減のための手抜き工事が行われると、完成直後から雨漏りが発生する可能性があります。

施工時の主な問題点としては、防水シートの施工不良、屋根材の固定不足、シーリング処理の不備などが挙げられます。

「せっかく新しく建てたのに雨漏りするなんて…」と落胆される方も多いでしょう。

しかし、施工不良による雨漏りは、施工後間もない場合、施工業者に無償修理を依頼できる可能性があります。

施工不良が疑われる具体的なサインには以下のものがあります。

– 継ぎ目やジョイント部分からの水の侵入 特に屋根材の接合部や壁との取り合い部分に不備があると雨水が入り込みます。

– 防水層の不適切な処理 防水シートの重ね幅不足や接着不良があると、そこから水が侵入します。

– 排水設計の不備 雨水の流れを考慮していない設計だと、特定の場所に水が溜まり雨漏りの原因となります。

施工不良による雨漏りは、早期発見と適切な対応が重要です。

施工後の保証期間内であれば、施工業者に修理を依頼することで費用負担を抑えられることもあります。

コンクリートの防水加工が劣化している

コンクリート製ガレージの雨漏りで最も多い原因の一つが、防水加工の劣化です。

コンクリートは見た目が頑丈でも、実は多孔質な素材で水を吸収しやすい特性を持っています。

防水加工が施されたコンクリートでも、経年劣化により防水層にひび割れや剥がれが生じると、そこから水が浸入してしまいます。

特に施工から10年以上経過したガレージでは、防水層の寿命が尽きている可能性が高いでしょう。

「うちのガレージは新しいから大丈夫だろう…」と思っていても、施工時の防水処理が不十分だった場合は、比較的新しいガレージでも雨漏りが発生することがあります。

コンクリートの防水劣化を見分けるポイントは以下の通りです。

– 壁や床に湿った部分や水染みがある- コンクリート表面に白い粉状のものが付着している(エフロレッセンス現象)- 床面に小さなひび割れが放射状に広がっている防水加工の劣化は見た目ではわかりにくいこともありますが、放置すると鉄筋の腐食や構造体の劣化につながる恐れがあります。

定期的な点検と適切な防水メンテナンスが、ガレージの長寿命化には欠かせません。

ガレージの立地や環境による影響

ガレージの立地条件や周辺環境は、雨漏りの発生頻度や深刻度に大きく影響します。

特に注意すべきは以下のような環境要因です。

海岸沿いに建てられたガレージは、潮風による塩害で金属部分が腐食しやすく、雨漏りのリスクが高まります。

塩分を含んだ空気が金属を侵食し、屋根材や構造部分の劣化を加速させるのです。

山間部や湿度の高い地域では、湿気による結露が頻繁に発生し、内部から徐々に劣化が進行することも。

「いつも湿っぽい感じがするな…」と感じているうちに、知らず知らずのうちに雨漏りの原因を作ってしまうことがあります。

周囲に高い建物や樹木がある場合、風の流れが変わり、特定の箇所に雨水が集中して当たることで、その部分だけ異常に劣化が進むケースもあります。

また、地盤の状態も見逃せません。

地盤沈下が起きやすい場所では、ガレージ全体にゆがみが生じ、屋根や壁のつなぎ目に隙間ができて雨漏りの原因となることがあります。

立地環境による雨漏りリスクを軽減するには、環境に応じた適切な素材選びと定期的なメンテナンスが欠かせません。

ガレージの雨漏りを放置すると起こるトラブルとは?

ガレージの雨漏りを放置することは、想像以上に深刻な問題を引き起こします。

単なる水滴の侵入と軽視せず、早急な対応が必要です。

放置すると、まず車両自体に直接的な被害が及びます。

水分が車体に付着し続けることでボディの塗装が劣化したり、電子機器に水が入り込んで故障の原因になったりします。

特に高価な車両を所有している方にとっては、修理費用が高額になる可能性も考えられるでしょう。

さらに深刻なのは、ガレージ自体の構造的なダメージです。

木材部分が水を吸収して腐食が進行したり、金属部分がサビて強度が低下したりします。

例えば、木製の梁や柱が腐食すると、最悪の場合はガレージ全体の倒壊リスクも高まります。

また、湿気の多い環境はカビや害虫の温床となり、健康被害をもたらす可能性もあるのです。

以下で詳しく解説していきます。

車両への水漏れダメージ

ガレージの雨漏りが車両に与えるダメージは想像以上に深刻です。

放置すれば愛車の価値を大きく下げる原因となります。

雨漏りによって車両のボディに水滴が継続的に落ちると、塗装面にシミやくすみが発生します。

特に雨水に含まれる酸性物質は塗装を徐々に侵食し、最終的には塗装剥がれやサビの原因となるでしょう。

「雨漏りくらい大したことないかも…」と思われるかもしれませんが、実はボディだけでなく車内にも影響が及びます。

ガレージの天井から落ちた水が車の窓の隙間から侵入すると、シートやカーペットにカビが発生する危険性があります。

また、電装系統に水が入り込むと、ショートによる故障や火災のリスクも高まります。

特に最近の車は電子制御部品が多いため、水濡れによるダメージは修理費用が高額になりがちです。

雨漏りの位置によっては、車のエンジンルームに水が入り込むケースもあります。

エンジン関連部品が水濡れすると、エンジン不調や始動不良を引き起こす可能性があります。

車両への水漏れダメージを防ぐためには、早期発見と迅速な修理が何よりも重要です。

愛車を守るためにも、ガレージの雨漏りは見つけ次第すぐに対処しましょう。

構造材の腐食や劣化が進行する

ガレージの雨漏りを放置すると、構造材の腐食や劣化が急速に進行します。

特に鉄骨造のガレージでは、水分が継続的に当たることでサビが発生し、強度が低下していきます。

木造部分がある場合は、水分を吸収して腐朽が始まり、構造的な問題に発展するリスクが高まるでしょう。

「このくらいの雨漏りなら大丈夫だろう…」と思っていても、実は内部では想像以上に劣化が進んでいることがあります。

雨漏りによる構造材の劣化が進行すると、以下のような深刻な問題が発生します。

– 構造強度の低下 長期間の雨漏りにより鉄部のサビや木材の腐食が進むと、ガレージ全体の強度が弱まり、最悪の場合は倒壊の危険性も出てきます。

– 修理費用の高騰 初期段階での修理と比べて、構造材まで交換が必要になると費用が数倍から数十倍に膨れ上がることも珍しくありません。

雨漏りを発見したら、構造材への影響が最小限のうちに対処することが、ガレージの寿命を延ばし、大きな出費を防ぐ最善の方法です。

カビや害虫が発生するリスク

ガレージの雨漏りを放置すると、カビや害虫の発生という厄介な問題が待ち受けています。

湿気の多い環境はカビの絶好の繁殖場所となり、壁や天井、床などに黒や緑のカビが発生します。

「せっかく車を守るためのガレージなのに、カビだらけになってしまった…」と嘆く方も少なくありません。

カビは見た目の問題だけでなく、アレルギー症状や呼吸器疾患の原因にもなります。

特に車庫内で長時間作業をする方は健康被害のリスクが高まるでしょう。

また、湿気はゴキブリやダニ、シロアリなどの害虫を引き寄せる要因にもなります。

これらの害虫は一度発生すると駆除が困難で、車両内部への侵入や家屋への被害拡大も懸念されます。

さらに、カビや害虫の発生は車両自体にも悪影響を及ぼし、車内のカビ臭さや内装材の劣化を引き起こす可能性があります。

雨漏りを早期に修復することで、これらの衛生上の問題を未然に防ぎ、快適なガレージ環境を維持することができます。

自分でできる!ガレージの雨漏りを直す方法

ガレージの雨漏りは、DIYで修理できる場合が多いのをご存知でしょうか。

適切な道具と材料を用意すれば、専門業者に依頼するよりも費用を抑えて問題を解決できます。

雨漏りの規模や原因が比較的単純な場合、自分で修理することで即座に対応できるメリットがあります。

また、定期的なメンテナンスの一環として自分で行うことで、将来的な大きな修理を防ぐことにもつながるでしょう。

例えば、小さな穴からの雨漏りであれば防水シーリング材で埋めるだけで解決できますし、屋根材の一部が劣化している場合は部分的な交換で対応可能です。

ホームセンターで手に入る防水テープや補修材を使用すれば、数千円程度の費用で修理できることも少なくありません。

以下で詳しく解説していきます。

小さな穴や隙間の部分補修のやり方

ガレージの雨漏りを修理するなら、小さな穴や隙間の部分補修から始めるのが効果的です。

これらの小さな損傷は放置すると大きな問題に発展するため、早めの対処が重要になります。

まず必要な道具と材料を準備しましょう。

– シリコンコーキング剤(防水タイプ)- コーキングガン- 防水テープ- 防水スプレー- ウエス- マスキングテープ- ヘラ補修の基本的な手順は以下の通りです。

– 補修箇所の清掃 雨漏りしている部分の汚れやホコリを丁寧に取り除きます。

水分があれば完全に乾かしてください。

– マスキングテープで範囲を区切る コーキング剤がはみ出さないよう、補修箇所の周囲にマスキングテープを貼ります。

– コーキング剤の充填 コーキングガンを使って隙間に均一にコーキング剤を注入します。

– 表面の均し作業 ヘラを使って表面を平らに整えます。

「きれいに仕上げるのが難しい…」と感じるかもしれませんが、水で濡らしたヘラを使うとスムーズに作業できます。

– 乾燥と確認 メーカー指定の時間をかけて完全に乾燥させ、雨の日に再度漏れがないか確認します。

小さな穴には防水テープを貼る方法も有効です。

テープを貼る前に表面を清掃し、しっかりと密着させることがポイントです。

部分補修は比較的簡単なDIY作業ですが、適切な材料選びが成功の鍵となります。

屋根板やパネルの交換方法と手順

ガレージの屋根板やパネルが著しく劣化した場合、部分的な補修では対応できず、交換が必要になります。

交換作業は適切な手順で行えば、DIYでも十分可能です。

まず準備するものは、新しい屋根材、シーリング材、ドライバー、防水テープです。

「工具がそろっていないけど大丈夫かな…」と心配される方も多いですが、基本的な工具があれば十分対応できます。

交換の基本手順は以下の通りです。

– 古い屋根材の撤去 ネジやボルトを外し、慎重に古い屋根材を取り外します。

周囲を傷つけないよう注意しましょう。

– 下地の点検と補修 下地の腐食や損傷がないか確認し、必要に応じて補修します。

– 新しい屋根材の設置 サイズを合わせてカットした新しい屋根材を設置し、しっかりと固定します。

– 防水処理 継ぎ目部分にシーリング材や防水テープを施し、水の侵入を防ぎます。

屋根材の種類によって具体的な取り付け方法は異なりますので、製品の説明書をよく確認することが大切です。

適切な交換作業により、ガレージの雨漏りを効果的に解消できるでしょう。

サビ取りと防錆処理の方法

ガレージの金属部分のサビは雨漏りの原因となるだけでなく、見た目も悪くなります。

サビを放置せず適切に処理することで、ガレージの寿命を延ばせます。

サビ取りの基本手順は以下のとおりです。

– ワイヤーブラシや紙やすりでサビを物理的に除去する- サビ取り剤を塗布して化学的にサビを溶かす- 水で洗い流し、完全に乾燥させる「このサビ、どこまで広がっているんだろう…」と不安になることもあるでしょう。

サビは見える部分より広がっていることが多いため、周囲も含めて丁寧に処理しましょう。

サビ取り後の防錆処理も重要です。

– 防錆スプレーを塗布する(ラスペイントなどが効果的)- 防水性のある塗料で上塗りする- 定期的に状態を確認し、早期メンテナンスを心がける特に雨水が溜まりやすい接合部や折り曲げ部分は念入りに処理することがポイントです。

防錆処理を定期的に行うことで、ガレージの雨漏りを未然に防ぎ、修理費用の削減にもつながります。

プロに任せたい場合のガレージ雨漏り修理方法

ガレージの雨漏り修理は、専門知識や特殊な道具が必要な場合があり、プロの業者に依頼するのが最適な選択肢となることも多いでしょう。

特に大規模な修理や構造的な問題がある場合は、専門業者のノウハウと設備を活用することで、確実かつ長期的な解決が期待できます。

プロの業者は原因の特定から修理、そして予防策まで一貫したサービスを提供してくれるのが強みです。

例えば、屋根全体の劣化が進んでいる場合や、防水層の全面的な再施工が必要な場合は、素人の対応では限界があります。

また、高所作業や重量物の取り扱いなど、安全面でもリスクが伴う作業はプロに任せるべきでしょう。

プロに依頼する修理方法には、屋根・外壁の塗装による防水性能の回復、屋根のカバー工法や葺き替えによる全面修理、そしてコンクリート周囲の本格的な防水工事などがあります。

以下でそれぞれの方法について詳しく解説していきます。

屋根・外壁塗装で防水性能を回復する

ガレージの雨漏りを根本的に解決するには、屋根や外壁の塗装による防水性能の回復が効果的です。

塗装は単なる見た目の改善だけでなく、建物を保護する重要な役割を担っています。

塗装が劣化すると、紫外線や雨風の影響で微細なひび割れが発生し、そこから雨水が侵入して雨漏りの原因となります。

「もう少し様子を見ようかな…」と思っているうちに、状況が悪化してしまうケースが少なくありません。

塗装による防水回復の主なメリットは以下の通りです。

– 防水性の向上 特殊な防水塗料を使用することで、水の侵入を効果的に防ぎます。

– 耐久性の向上 適切な塗装により、屋根や外壁の寿命を5〜10年延ばせます。

– コストパフォーマンスの良さ 全面的な屋根の葺き替えに比べて費用を抑えられます。

塗装工事の際は、単に上から塗るだけでなく、下地処理が重要です。

古い塗膜の除去や高圧洗浄で汚れを落とし、クラックの補修を行ってから塗装することで、防水効果が大幅に高まります。

適切な塗装によって、ガレージの雨漏りを効果的に防ぎ、長期間にわたって建物を保護することができるのです。

屋根のカバー工法や葺き替えで全面修理

ガレージの雨漏りが深刻な場合、部分的な修理では対応できないことがあります。

そんな時に検討したいのが、屋根のカバー工法や葺き替えによる全面修理です。

カバー工法とは、既存の屋根材の上に新しい屋根材を重ねて設置する方法です。

古い屋根を撤去する必要がないため、工期が短く、廃材処理費用も抑えられるメリットがあります。

特に金属製ガレージの場合、ガルバリウム鋼板などの耐久性の高い材料でカバーすることで、防水性能を大幅に向上させられます。

「古い屋根はそのままで大丈夫なの?」と心配になるかもしれません。

確かに下地の状態が悪い場合は適さないこともありますが、専門業者による事前調査で適切に判断してもらえます。

一方、葺き替えは既存の屋根材を完全に撤去して新しい屋根材に交換する工法です。

下地から全て新しくするため、より確実な雨漏り対策になります。

特に木製部分が腐食している場合や構造的な問題がある場合には、この方法が推奨されます。

全面修理の費用は、ガレージの大きさや使用する材料によって異なりますが、一般的に10〜30万円程度が相場です。

耐久性の高い材料を選ぶことで、長期的なメンテナンス費用の削減につながります。

専門業者に依頼する際は、複数の見積もりを取り、施工実績や保証内容も確認しましょう。

適切な全面修理により、長期間雨漏りの心配のないガレージを手に入れることができます。

コンクリート周囲の本格的な防水工事

コンクリート部分の雨漏りは、専門的な防水工事が必要です。

特にガレージの床や壁のコンクリート部分からの浸水は、単なる表面処理では解決できないケースが多いのが現実です。

本格的なコンクリート防水工事では、まず既存の劣化した防水層を完全に除去します。

その後、コンクリート表面の清掃と乾燥を徹底的に行い、ひび割れや欠損部分を専用の補修材で修復していきます。

「自分でも簡単な補修はできるかも…」と思われるかもしれませんが、コンクリートの防水は素人では難しい技術が必要です。

プロの業者による本格的な防水工事の主な種類には以下のものがあります。

– ウレタン防水:柔軟性があり、ひび割れに強い特徴があります- FRP防水:耐久性に優れ、水の浸入を確実に防ぎます- シート防水:大面積に適しており、施工が比較的早く完了します特に掘り込み型ガレージでは、地下水の影響も考慮した外壁からの防水処理も必要となることがあります。

本格的な防水工事は費用がかかりますが、長期的に見れば車両や建物の保護につながる重要な投資です。

自然災害によるガレージ雨漏りは火災保険が適用される?

自然災害によるガレージの雨漏りは、実は火災保険の補償対象になる可能性が高いです。

多くの方が知らずに自己負担で修理してしまうケースが少なくありません。

火災保険は「火災」だけでなく、台風や豪雨、雪害などの自然災害による建物の損害も補償範囲に含まれているのです。

ガレージも住宅の一部または付属建物として保険の対象となることがほとんどです。

例えば、台風で飛来物がガレージの屋根を破損させた場合や、豪雨による排水不良で雨漏りが発生した場合は、火災保険の「風災・雹災・雪災」や「水災」の補償で修理費用がカバーされる可能性があります。

ただし、経年劣化による雨漏りは補償対象外となるため、自然災害との因果関係を明確にすることが重要です。

保険適用の可否は契約内容によって異なりますので、まずは加入している保険会社に相談してみましょう。

火災保険が適用される条件とは?

ガレージの雨漏りによる被害は、火災保険で補償される可能性があります。

適用される主な条件は、自然災害が原因の場合です。

台風や強風、大雪、雹などの自然現象によって屋根や外壁が損傷し、それが原因で雨漏りが発生した場合に保険金が支払われます。

「うちのガレージの雨漏り、修理費用がかさむけど、保険は使えないのかな…」と悩んでいる方も多いでしょう。

火災保険が適用される具体的な条件は以下の通りです。

– 風災:台風や竜巻などの強風によって屋根材が飛ばされた場合 多くの保険では風速20m/s以上の風による損害が条件となっています。

– 雪災:積雪の重みで屋根が損傷した場合- 雹災・雪災:雹や氷の衝撃で屋根に穴があいた場合- 水災:洪水や土砂崩れによる損害ただし、経年劣化や日常的な摩耗、メンテナンス不足による雨漏りは補償対象外となります。

また、保険会社によって補償内容や条件は異なるため、契約内容を確認することが重要です。

自然災害による損害かどうかの判断には、被害状況の写真や気象データなどの証拠が必要になることもあります。

火災保険の適用可否は、被害の原因と契約内容によって決まります。

自然災害による明確な被害であれば、補償を受けられる可能性が高いでしょう。

火災保険の申請方法と必要な手続き

火災保険でガレージの雨漏り修理費用を請求するには、適切な手続きが必要です。

まず損害状況を写真や動画で記録し、保険会社へ連絡します。

保険会社への連絡は事故発生から3日以内が理想的です。

担当者から事故受付番号が発行されるので、メモしておきましょう。

「ガレージの雨漏りが台風で悪化したのではないか…」と不安に思っている方も、まずは連絡することが大切です。

必要書類は主に以下の通りです。

– 保険金請求書:保険会社から提供される公式書類- 罹災証明書:自然災害の場合に市区町村から発行される証明書- 修理見積書:複数の業者から取得するとよい- 被害状況の写真:被害箇所を様々な角度から撮影したもの保険調査員による現地調査が行われ、保険適用の可否が判断されます。

適用が決まれば、修理工事を実施し、完了後に保険金が支払われるのが一般的な流れです。

書類提出から保険金受け取りまで、通常1〜2ヶ月程度かかります。

台風などの災害時は処理が遅れることもあるため、余裕をもって手続きを進めましょう。

ガレージの雨漏りに関するよくある質問と回答

ガレージの雨漏りに関する質問は多く寄せられますが、適切な知識を持っていれば効果的に対処できます。

ここでは、多くの方が抱える疑問に対して、専門的な視点から回答していきます。

- ガレージの屋根修理はDIYでも可能?

- 雨漏り修理の工期はどれくらいかかる?

- ガレージの白い粉の正体は何?

- 修理後のメンテナンス方法は?

このような初期症状に気づいたら、原因を特定し、適切な対処法を選ぶことが重要になります。

以下でよくある質問とその回答を詳しく解説していきます。

ガレージの屋根修理はDIYでも可能?

ガレージの屋根修理は、問題の規模や内容によってDIYでも十分可能です。

小さな穴や隙間、軽度のサビ対策などは自分で対処できることが多いでしょう。

DIYで対応可能な修理には以下のようなものがあります。

– 小さな穴のコーキング処理 シリコンコーキング剤を使って簡単に塞げます。

ホームセンターで材料が手に入り、初心者でも扱いやすいのが特徴です。

– 防水テープの貼り付け 屋根の継ぎ目や小さな亀裂に防水テープを貼ることで、手軽に雨漏りを防止できます。

– 塗装の塗り直し 軽度の塗装剥がれは、サンドペーパーで古い塗装を落とし、防錆塗料を塗ることで対応可能です。

ただし、「自分で直せるかな…」と思っても、大規模な屋根の交換や構造的な問題がある場合は、安全面を考慮してプロに依頼するべきです。

特に高所作業が必要な場合や、電気系統に関わる修理は危険を伴うため、専門業者への依頼をおすすめします。

DIYで対応する場合も、適切な安全対策を取ることが重要です。

雨漏り修理の工期はどれくらいかかる?

ガレージの雨漏り修理の工期は、問題の規模と修理方法によって大きく異なります。

小規模な補修であれば、半日から1日程度で完了することが多いでしょう。

簡単なシーリング補修や部分的な防水処理なら、作業自体は数時間で終わることもあります。

ただし、乾燥時間を考慮する必要があるため、実際に使用できるようになるまでには1~2日かかる場合もあるでしょう。

「思ったより時間がかかるのでは…」と心配される方もいるかもしれませんが、多くの場合は予想より短時間で完了します。

中規模の修理、例えば部分的な屋根材の交換や広範囲のシーリング打ち直しの場合は、2~3日程度を見込んでおくとよいでしょう。

大規模な修理となると、工期は長くなります。

屋根の全面葺き替えやコンクリート部分の本格的な防水工事では、1週間程度かかることもあります。

また、天候によって作業が延期されることも考慮しておく必要があります。

修理業者に依頼する際は、事前に工期の目安を確認しておくことで、車の駐車場所の確保など、適切な準備ができるでしょう。

ガレージの白い粉の正体は何?

ガレージの床や壁に白い粉状のものが付着している場合、それはエフロレッセンス(白華現象)と呼ばれる現象です。

これはコンクリートや石材などの材料に含まれる水溶性の塩類が、水分と一緒に表面に移動し、水分が蒸発した後に結晶化して残る現象です。

「何だか壁に白い粉が出てきて、掃除しても取れない…」と悩んでいる方も多いでしょう。

エフロレッセンスが発生する主な原因は、ガレージ内部への水分の侵入です。

雨漏りや結露によってコンクリートが湿ると、内部の塩類が溶け出し、乾燥過程で表面に析出します。

この白い粉自体は直接的な害はありませんが、水分侵入の証拠であるため、放置すると構造体の劣化につながる可能性があります。

対処法としては、まず水分の侵入経路を特定して修理することが重要です。

その上で、以下の方法で白い粉を除去できます。

– ワイヤーブラシでの除去 固まった白い粉を物理的に取り除く方法です。

– 酢や希塩酸での洗浄 化学反応を利用して溶かす方法ですが、取り扱いには注意が必要です。

エフロレッセンスの発生は、ガレージに水分問題があることを示す重要なサインなので、早めの対処が望ましいでしょう。

修理後のメンテナンス方法は?

ガレージの雨漏り修理後は、定期的なメンテナンスが再発防止の鍵となります。

適切なメンテナンスを行うことで、修理効果を長持ちさせ、将来的な雨漏りトラブルを未然に防げるでしょう。

まず半年に一度は、屋根や壁面の目視点検を行いましょう。

特に梅雨や台風シーズン前の点検が重要です。

「また雨漏りが始まったらどうしよう…」と不安になる方も多いと思いますが、早期発見が最大の予防策となります。

定期的に行うべきメンテナンス作業には以下のものがあります。

– 雨樋の清掃 落ち葉やゴミが詰まると排水不良の原因となるため、定期的に掃除しましょう。

– 屋根面の洗浄 コケや藻の発生は防水性能を低下させるため、年1回程度の洗浄が効果的です。

– 塗装の状態確認 塗膜の剥がれやひび割れを見つけたら、部分的な補修を早めに行いましょう。

また、修理から5〜7年経過したら、専門業者による点検を依頼することも検討すべきです。

日常的には、ガレージ内の換気を心がけ、結露を防止することも大切なメンテナンスの一環となります。

適切なメンテナンスを続けることで、ガレージの寿命を延ばし、車を大切に守ることができるのです。

まとめ:ガレージの雨漏り、早めの対策で安心を

今回は、ガレージの雨漏りに悩まされている方に向けて、- ガレージの雨漏りが起こる主な原因- 雨漏りの場所の特定方法- DIYで修理できる補修方法と業者に依頼すべき場合の判断基準上記について、お話してきました。

ガレージの雨漏りは、早期発見と適切な対処が重要なポイントです。

放置すれば構造体の劣化や大規模な修理が必要になるため、小さな異変に気付いたら、すぐに原因を特定して対策を講じることをお勧めします。

これまでガレージの雨漏り対策に頭を悩ませてきた方も、今回ご紹介した方法を参考に、適切な修理方法を選択できるはずです。

雨漏りは確かに厄介な問題ですが、正しい知識と対処法があれば、十分に解決できる課題なのです。

まずは簡単なDIY修理から始めて、状況に応じて専門家に相談することで、大切な愛車を雨から守りましょう。

コメント