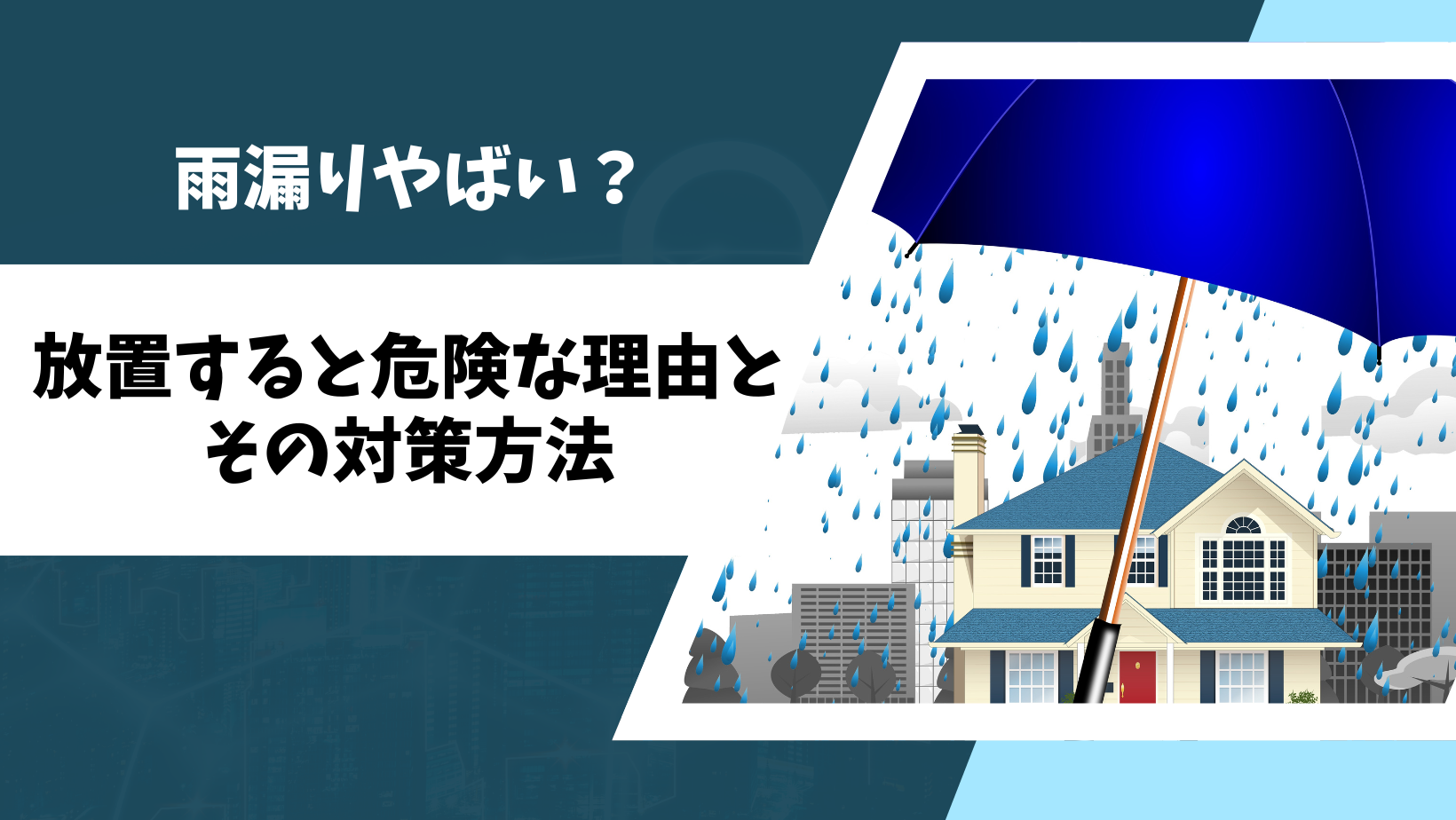

「天井に黒いシミが…これって雨漏りかもしれない」「雨が降るたびに不安で眠れない」そんな悩みを抱えている方も多いでしょう。

雨漏りの放置は、建物の構造を脆弱化させるだけでなく、カビの発生や電気系統のトラブルなど、深刻な事態を引き起こす可能性があります。

早期発見と適切な対策を講じることで、建物の寿命を延ばし、修繕費用を抑えることができます。

この記事では、建物の異変に不安を感じている方に向けて、

- 雨漏りが起きる原因と危険性

- 早期発見のためのチェックポイント

- 効果的な対処方法と予防策

について解説しています。

雨漏りの問題は放置すればするほど被害が大きくなってしまいます。

この記事を参考に、適切な対策を取ることで、大切な住まいを長く安全に保つことができますので、ぜひ最後までご覧ください。

雨漏りを放置すると危険な5つの理由

雨漏りの放置は、建物にとって致命的な被害をもたらす危険性があります。

放置すると建物の構造に深刻なダメージを与え、修理費用が高額になるだけでなく、居住者の健康も脅かす恐れがあるのです。

以下で、雨漏りを放置した場合に起こりうる5つの重大な問題について、詳しく解説していきます。

建物の木材が腐食してしまう

雨漏りが発生すると、建物の木材は深刻な腐食被害を受けます。

水分が木部に浸透すると、わずか2〜3ヶ月で腐朽菌が繁殖し始め、木材の強度が著しく低下するでしょう。

特に柱や梁などの構造材が腐食すると、家全体の耐震性や耐久性が損なわれ、最悪の場合は建物の倒壊につながる危険性も。

実際、国土交通省の調査によれば、木造住宅の耐久性低下の約40%が雨漏りに起因しているという結果が出ています。

腐食した木材は修復が難しく、交換工事には100万円以上の費用がかかることも珍しくありません。

木材の腐食は見た目の変化だけでなく、床の沈み込みやきしみ音の増加などの症状も引き起こします。

雨漏りの早期発見と修理は家の寿命を延ばすために不可欠な対応策といえるでしょう。

金属部分が錆びて耐久性が低下する

雨漏りによって建物の金属部分が錆びると、建物全体の耐久性が著しく低下します。

雨水は鉄骨や金属製の接合部に浸透し、錆の進行を加速させるでしょう。

特に梁や柱に使用されている鉄骨が錆びると、建物の構造強度に重大な影響を及ぼしました。

実際の事例では、築20年のマンションで雨漏りを5年間放置したことで、室内の鉄骨部分に深刻な腐食が発生。

修繕費用は当初の予想の3倍となる150万円に膨れ上がっています。

また、金属製サッシの劣化も進行し、開閉機能が著しく低下するケースも多発中です。

防水層の劣化によって雨水が侵入すると、配管やダクトなどの設備機器も錆びやすくなります。

配管の腐食は水漏れや給排水機能の低下を引き起こし、最悪の場合は配管の完全破損に至ることも。

2022年の調査では、雨漏りに起因する配管の修理費用は平均で30万円かかるとの報告が出ています。

早期発見・早期対応が建物の長寿命化につながりましょう。

湿気によるカビが健康被害を引き起こす

雨漏りによって発生した湿気は、建物内部に深刻なカビの繁殖を引き起こします。

カビの胞子は空気中を浮遊し、人体に様々な健康被害をもたらすでしょう。

特に気をつけたいのが、アレルギー症状の悪化や呼吸器系の疾患です。

厚生労働省の調査によると、室内のカビが原因で喘息やアトピー性皮膚炎を発症するケースが年々増加傾向にあります。

カビの種類によっては、頭痛や吐き気、めまいなどの症状を引き起こす可能性も。

放置すれば重度の真菌症を発症するリスクが高まってしまいました。

特に注意が必要なのは、子供やお年寄り、免疫力が低下している方たち。

カビの胞子は0.003mmという極小サイズのため、一度発生すると完全な除去が困難になります。

雨漏りを見つけたら、早急な対応が不可欠でしょう。

専門家による調査と修理を依頼し、健康被害を未然に防ぐことが賢明な選択といえるはずです。

シロアリが発生し家の基礎が脅かされる

雨漏りによる水分は、建物の木材部分に深刻な影響を及ぼします。

シロアリは湿気のある環境を好み、木材が水分を含むことで格好の住処となってしまいます。

特に、雨漏りが発生している箇所の周辺では、シロアリの被害が急速に進行するケースが多いでしょう。

実際に、シロアリの被害は年間約3,000億円にも上ると言われています。

シロアリは1日に体重の3倍もの木材を食べ続けるため、建物の構造に重大な影響を与えます。

木造住宅の場合、土台や柱などの重要な構造部分が食害を受けると、最悪の場合、家屋の倒壊につながる可能性も。

シロアリの被害は、床下や壁の中など目に見えない場所で進行することが多く、気付いた時には手遅れになっているケースが少なくありません。

雨漏りを放置することで、シロアリの被害が拡大するリスクは著しく高まります。

シロアリ駆除には平均30万円以上の費用がかかり、建物の修繕費用を含めると100万円を超えることも。

早期発見・早期対応が建物を守る重要なポイントとなるのです。

雨漏りの修理とシロアリ対策は、専門家による定期的な点検と適切な処置が必要不可欠。

建物の資産価値を守り、安全な住環境を維持するためにも、雨漏りの兆候を見逃さないようにしましょう。

漏電による火災リスクが高まる

雨漏りによる漏電は、建物内の電気系統に深刻な影響を及ぼす危険な問題です。

天井裏や壁内の配線に水が染み込むと、ショートや漏電が発生する可能性が高まってしまいます。

消防庁の統計によると、漏電による火災は年間約1,000件以上発生しており、その多くが雨漏りに起因するものでした。

特に古い建物では、配線の被覆が劣化していることも多く、雨漏りによる漏電のリスクが一層高まるでしょう。

電気配線に水が触れると、ブレーカーが落ちる、コンセントから火花が散る、異臭がするといった危険な症状が現れます。

漏電による火災は、夜間や留守中に発生すると特に危険性が高まってしまいます。

このような事態を防ぐためには、漏電遮断器の設置が効果的な対策となります。

また、定期的な電気設備の点検も重要な予防措置となるでしょう。

雨漏りを発見したら、電気工事士による配線の安全確認を早急に実施することをお勧めします。

電気火災のリスクを放置することは、家族の命を危険にさらすことと同じなのです。

雨漏りの初期症状を見逃さないためのポイント

雨漏りの初期症状を早期発見することは、深刻な被害を防ぐための重要なポイントです。

建物の劣化は目に見えない形で進行していくため、些細な変化を見逃さないことが大切になります。

以下で具体的な症状とその見分け方について詳しく解説していきます。

天井や壁にシミや変色が現れる

雨漏りの初期症状として、天井や壁にシミや変色が現れることがあります。

特に茶色や黄色みがかった染みは要注意でしょう。

雨漏りの染みは、時間の経過とともに徐々に広がっていく傾向があるため、早期発見が重要です。

放置すると建物の構造に深刻な影響を及ぼすことも。

染みの形状や色から雨漏りの原因を特定できることも多いため、専門家による調査が有効な手段となります。

天井の染みが円形に広がっている場合は屋根からの雨漏りを疑うべきでしょう。

一方、壁に縦長の染みができている時は、外壁からの浸水が考えられます。

染みの周辺をタッチすると、湿っていたり柔らかくなっていたりすることがあります。

このような状態は、すでに雨漏りが進行している証拠。

早急な対応が必要となるでしょう。

雨漏りの染みは、梅雨や台風シーズンに目立ちやすくなります。

定期的な点検を心がけ、少しでも異変を感じたら専門家に相談することをお勧めします。

建物の寿命を延ばすためにも、早めの対策が大切なポイントです。

室内に湿気やカビ臭さを感じる

室内の湿気やカビ臭さは、雨漏りの重要なサインとして見逃せません。

一般的な住宅の湿度は45〜65%が適正値ですが、雨漏りが発生すると70%を超えることも。

壁紙の継ぎ目が浮き上がったり、畳の表面が変色したりする現象が起きてしまいます。

特に梅雨時期は湿度が上昇するため、雨漏りによる被害が深刻化するでしょう。

室内に漂うカビ臭さは、建材内部で菌が繁殖している証拠です。

カビの胞子は気管支炎やアレルギー症状を引き起こす原因となり、放置すれば家族の健康に悪影響を及ぼしかねません。

また、湿気を好むダニも発生しやすく、喘息の症状を悪化させる可能性も。

早期発見のためには、定期的な換気と室内の湿度管理が重要なポイントとなります。

除湿機の設置や通気性の確保など、適切な対策を講じましょう。

特に朝晩の気温差が大きい時期は結露との見分けが難しいため、雨天時に湿気が強まる箇所を重点的にチェックすることがおすすめです。

異常を感じたら、すぐに専門家に相談することが賢明な選択といえるでしょう。

窓周りや壁に水滴がついている

窓周りや壁に水滴が付着する現象は、雨漏りの重要な警告サインの一つです。

特に梅雨時期や台風シーズンには注意が必要でしょう。

窓枠の上部に水滴が集中して現れる場合、屋根や外壁からの雨水浸入を示す深刻な症状かもしれません。

壁紙が湿って膨らみ、触るとふやけたような感触になることも。

一般的な結露との区別が重要なポイントとなります。

外気温が15度以下で室内との温度差が大きい場合は結露の可能性が高いものの、晴れた日でも水滴が出現するケースは要注意です。

築20年以上の住宅では、シーリング材の劣化による雨漏りリスクが特に高まってきました。

窓周りの水滴を放置すると、やがて木材の腐食やカビの繁殖を引き起こす恐れがあります。

DIYでの応急処置も可能ですが、早めの専門家による診断をお勧めしましょう。

雨漏り修理の相場は、窓周りの場合1箇所あたり3万円から10万円程度となっています。

適切な対処で、快適な住環境を維持していきたいものです。

雨漏りが起こる主な原因とは?

雨漏りは建物の様々な箇所で発生する可能性があり、その原因を正確に把握することが対策の第一歩となります。

雨漏りの主な原因は、建物の経年劣化や施工不良、自然災害による損傷など、複数の要因が絡み合って発生することが多いのです。

例えば、築20年以上の建物では屋根材の劣化やシーリング材の硬化による隙間の発生、瓦のズレなどが原因となるケースが目立ちます。

また、建物の構造や施工方法によっても雨漏りのリスクは大きく変わってきます。

特に近年増加している短工期での建築では、防水処理が不十分なまま完工してしまうケースも報告されています。

以下で、具体的な原因とその特徴について詳しく解説していきます。

屋根や外壁の経年劣化によるひび割れや隙間

建物の経年劣化による雨漏りは、築20年を超える住宅で特に注意が必要です。

屋根材や外壁の素材は、長年の風雨にさらされることで徐々に劣化していきます。

特に瓦屋根の場合、10年程度で防水性能が低下し始めるため、定期的な点検が欠かせません。

外壁のコンクリートやサイディングにも、0.2mm程度の微細なクラックが発生する可能性が高いでしょう。

このような劣化は、夏場の気温上昇による膨張と、冬場の収縮によって加速的に進行します。

特に関東地方では、年間の寒暖差が15度以上あるため、建材への負担が大きくなっています。

また、紫外線による劣化も見逃せない要因の一つです。

雨漏りの予防には、5年に1度程度の定期点検がおすすめ。

プロの業者による点検費用は2〜3万円程度ですが、放置による二次被害を考えれば、十分な価値があります。

外壁の場合、補修費用は1平米あたり3000円前後が相場となっているため、早期発見・早期対応が賢明な選択となるでしょう。

施工不良による建物の欠陥

施工不良による雨漏りは、建物の耐久性に深刻な影響を及ぼす重大な問題です。

特に新築住宅での施工ミスは、入居後すぐに雨漏りが発生する可能性が高まってしまいます。

防水シートの施工不良や屋根材の取り付けミスなど、施工段階での些細なエラーが原因となるケースが多いでしょう。

施工不良の具体例として、瓦のズレや重なり部分の隙間、防水シートの重ね代不足などが挙げられます。

また、雨どいの取り付け位置が不適切だったり、壁と屋根の取り合い部分の防水処理が不十分だったりするケースも見られました。

このような施工不良は、建設業者の技術力不足や工期短縮による作業の粗雑化が主な要因となっています。

実際、2022年の建設業許可業者への立入検査では、施工不良による雨漏りの指摘が前年比15%増加しました。

施工不良による雨漏りは、建物の品質保証期間内であれば無償で修理できる場合が多く存在。

しかし、施工会社が倒産していたり、保証期間が過ぎていたりすると、修理費用を自己負担しなければならない状況に陥ってしまうのが現状です。

台風や豪雨など自然災害による損傷

台風や豪雨による建物への被害は、年々深刻化の一途をたどっています。

2019年の台風19号では、関東地方を中心に多くの住宅で雨漏り被害が発生しました。

強風によって屋根材が剥がれたり、瓦が破損したりすることで、雨水が建物内部に侵入するケースが目立ちます。

特に注意が必要なのは、風速30メートルを超える強風で屋根材が飛散するリスクでしょう。

また、1時間あたり50ミリを超えるような激しい雨は、通常の防水性能では対応できない場合も。

自然災害による雨漏りを防ぐためには、定期的な点検と補修が欠かせません。

屋根や外壁の状態を年2回程度チェックし、劣化や損傷が見つかった場合は速やかに修理を行うことをお勧めします。

屋根材の固定具を強化したり、防水シートを二重に施工したりすることで、台風や豪雨への耐性を高めることが可能です。

専門家による耐風診断を受けることで、建物の弱点を把握し、効果的な対策を講じられるでしょう。

雨漏りと結露の違いを正しく見分ける方法

雨漏りと結露の違いを正しく見分ける方法雨漏りと結露は見た目が似ているため、多くの住宅所有者が混同しがちです。

しかし、原因も対策も大きく異なるため、正確に見分けることが適切な対処への第一歩となります。

この二つを区別できないと、無駄な修理費用がかかったり、本当の問題が解決されないまま状態が悪化したりする恐れがあります。

雨漏りは建物の外部から水が侵入する構造的な問題である一方、結露は室内の湿度管理の問題であることが多いのです。

例えば、雨の日だけ水滴やシミが現れる場合は雨漏りの可能性が高く、気温差が大きい朝方に窓や壁に水滴が付く場合は結露の可能性が高いでしょう。

また、雨漏りは天井や壁の上部から発生することが多いのに対し、結露は窓周りや外壁に面した壁の下部に発生しやすいという特徴があります。

以下で詳しく解説していきます。

雨漏りの特徴と見極めるポイント

雨漏りと結露は見た目が似ているため、素人目には判別が難しいことがあります。

雨漏りの特徴的なサインとして、雨の日や雨が止んだ直後に天井や壁に水シミが現れることが挙げられるでしょう。

特に注目すべきは、シミの形状と色です。

雨漏りの場合、茶色や黄色っぽい輪郭のはっきりしたシミができ、時間が経つと徐々に広がっていく傾向があります。

また、雨漏りの場所は固定されていることが多く、同じ箇所から繰り返し水が染み出すパターンを示すのが特徴的。

見極めるポイントとして、雨の降り方との関連性を確認することも重要です。

大雨の後に症状が悪化するなら、雨漏りの可能性が高まります。

さらに、屋根裏や壁の中から「ポタポタ」という水滴の落下音が聞こえることもあるため、静かな環境で耳を澄ませてみましょう。

雨漏りが疑われる箇所を触ってみると、湿り気を感じるだけでなく、壁材が柔らかく変形していることも。

このような症状が見られたら、早急に専門業者による調査が必要となるため、放置せずに対応することが肝心です。

結露が起こりやすい場所と見分け方

結露は、室内の温度と湿度の差によって発生する現象で、雨漏りとは異なる原因で起こります。

特に冬場の寒い時期に多く見られ、窓ガラスや壁面に水滴が付着する特徴があるでしょう。

結露が発生しやすい場所は、窓周り、押し入れ、クローゼット、浴室、キッチンなどの水回りです。

外気に触れる北側の部屋や、換気が不十分な場所でも頻繁に発生しています。

結露の見分け方は、水滴の付き方にあります。

雨漏りが天井や壁の一部分に集中して現れるのに対し、結露は面全体に均一に広がる傾向にあるのが特徴的。

また、外気温が下がる朝方に水滴が目立ち、日中になると徐々に消えていく場合は結露の可能性が高いでしょう。

結露対策には、室内の温度と湿度管理が重要です。

除湿器の使用や定期的な換気、断熱材の施工などが効果的な予防策となります。

放置すると、カビの発生や壁紙の剥がれ、木材の腐食につながる可能性があるため、早めの対策が必要でしょう。

季節ごとに異なる雨漏りの原因と対策

雨漏りの発生リスクと対策方法は、季節によって大きく異なります。

各季節特有の気象条件や建物への影響を理解することで、効果的な予防と対策が可能になるためです。

例えば、梅雨時期は長雨による浸水リスクが高まり、夏場は突発的な豪雨や台風による被害が懸念されます。

一方で、秋は前線の停滞による継続的な雨、冬は雪の重みや凍結による建材の劣化が問題となることも。

このように、季節ごとに異なる気象条件に応じた適切な対策を講じることが、建物を長期的に守る上で重要になります。

以下で、各季節の特徴と具体的な対策方法を詳しく解説していきます。

春の梅雨時期に起こる雨漏りの原因と予防策

春の梅雨時期は、長雨や湿度の上昇により雨漏りのリスクが高まります。

特に築20年以上の住宅では、屋根材の劣化が進んでいる可能性が高く、注意が必要でしょう。

雨漏りの主な原因として、瓦のズレや割れ、防水シートの劣化が挙げられます。

また、軒天や外壁の目地部分からも水が侵入することがあるため、定期的な点検が欠かせません。

予防策として、年1回以上の屋根点検を実施することをお勧めします。

特に瓦のズレや割れ、コーキングの劣化などをチェックしましょう。

雨どいの詰まりも要注意ポイントです。

落ち葉や土砂が堆積すると、オーバーフローして外壁を伝って浸水する危険性が高まります。

梅雨入り前の4月から5月にかけて、専門業者による点検・補修を行うのが理想的。

早めの対策で、最悪の事態を防ぐことができるはずです。

補修費用は部位や範囲にもよりますが、一般的に5万円から30万円程度となっています。

放置すれば最終的に数百万円規模の大規模修繕が必要になる可能性も。

早期発見・早期対応が何より大切なポイントとなりました。

夏のゲリラ豪雨による雨漏り対策

近年増加している局地的な集中豪雨は、建物にとって大きな脅威となっています。

特に1時間あたり50ミリを超えるような激しい雨は、通常の排水能力を超えてしまうことも。

短時間で大量の雨が降るゲリラ豪雨に備えるため、建物の弱点となりやすい箇所を事前に把握しておく必要があるでしょう。

雨漏り対策の第一歩は、屋根や外壁の定期点検から始まります。

特に注意が必要なのは、瓦のズレや割れ、防水シートの劣化といった部分です。

雨どいの詰まりも見逃せない重要なポイントとなっています。

応急処置として、ブルーシートによる養生も有効な対策の一つ。

ただし、強風で飛ばされないよう、しっかりと固定することがポイントでしょう。

また、室内に雨水が侵入した場合は、速やかに水を拭き取り、換気扇を回して湿気を取り除きましょう。

雨漏りの修理費用は、原因や範囲によって5万円から30万円程度と幅があります。

放置すると被害が拡大し、より高額な修理費用が必要になる可能性も。

早期発見・早期対応が賢明な選択となるはずです。

最新の気象予報アプリを活用し、ゲリラ豪雨の情報をいち早くキャッチすることも大切なポイント。

特に梅雨から夏場にかけては、天気予報をこまめにチェックする習慣を身につけておくと安心です。

秋雨前線が引き起こす雨漏りの特徴と対処法

秋雨前線による長雨は、建物に深刻な雨漏り被害をもたらすリスクがあります。

特に9月から10月にかけて、日本列島に停滞する秋雨前線の影響で、数日間にわたって降り続く雨に注意が必要でしょう。

この時期の雨漏りの特徴として、雨の強さよりも継続時間の長さが問題となります。

長時間の降雨により、屋根材や外壁の目地部分に水が徐々に浸透していくため、気づいたときには被害が広範囲に及んでいることも。

対処法としては、まず屋根裏や天井裏の点検を実施することから始めましょう。

雨漏りの兆候を早期発見できれば、被害を最小限に抑えられます。

点検時には、雨染みや木材の変色、カビの発生などをチェックするのがポイントです。

応急処置として、防水テープや補修材による一時的な対応も可能ですが、根本的な解決には専門業者による本格的な修理が不可欠となります。

屋根材の交換や防水工事など、状況に応じた適切な補修方法を選択することが重要でしょう。

予防対策としては、梅雨入り前の5月頃に定期点検を行うことをお勧めします。

また、雨樋の清掃や排水経路の確保も、秋の長雨対策として効果的な取り組みとなるはずです。

冬の雪や結露による雨漏りの原因と解決方法

冬季の雨漏りは、積雪や凍結による屋根材の劣化が主な原因です。

雪の重みで屋根材が変形し、隙間から水が侵入するケースが多く発生しています。

特に北海道や東北地方では、気温の変化で雪が溶けた水が凍結と融解を繰り返すことで、屋根材に深刻なダメージを与えてしまいます。

結露も冬場の雨漏りの原因となるでしょう。

室内と外気の温度差が大きい冬は、天井裏や壁の中で結露が発生しやすい環境になります。

この状態が続くと、建材が水分を含んで腐食し、雨漏りの原因となることも。

対策としては、屋根裏の換気を改善し、断熱材を適切に施工することがポイントです。

専門家による定期点検を実施し、早期発見・早期対応が重要になってきました。

雪下ろしも効果的な予防策の一つ。

屋根に積もった雪の重みで、瓦のズレや破損が起きないよう注意が必要でしょう。

業者に依頼する場合は、1回あたり3万円から5万円程度の費用を見込んでおきましょう。

雨漏り修理の費用相場と業者選びの注意点

雨漏り修理の費用相場と業者選びには十分な注意が必要です。

適切な業者を選ばなければ、高額な修理費用を請求されたり、根本的な解決に至らないケースが少なくありません。

雨漏り修理の費用は原因や範囲によって大きく変動します。

一般的に小規模な修理であれば3〜10万円程度、大規模な場合は数十万円かかることもあるでしょう。

また、業者選びでは複数の見積もりを取ることが重要です。

信頼できる業者は、現場をしっかり調査し、原因を特定した上で具体的な修理プランと費用を提示してくれます。

例えば、屋根の一部分の修理なのか、外壁全体の防水工事が必要なのかによって費用は大きく異なります。

また、雨漏りは一度の修理で完全に解決できないこともあるため、アフターフォローが充実している業者を選ぶことも大切です。

以下で詳しく解説していきます。

雨漏り修理にかかる費用の目安

雨漏り修理の費用は、原因や規模によって大きく変動します。

小規模な修理であれば3万円程度から対応可能でしょう。

屋根の一部補修が必要な場合は、5万円から15万円ほどの費用が発生するケースが一般的です。

外壁全体の修理となると、30万円以上かかることも珍しくありません。

雨漏りの場所を特定するための調査費用は、平均して2万円から5万円ほど必要となります。

原因箇所の特定には赤外線カメラや散水試験などの専門的な機器を使用するため、それなりの費用が発生してしまうのです。

修理方法によっても費用は大きく異なってきます。

コーキング処理による簡易的な補修なら1万円程度で済むことも。

一方で、瓦の葺き替えや防水シートの張り替えといった本格的な工事が必要な場合は、20万円以上の予算を見込む必要があるでしょう。

工事の規模や建物の構造、使用する材料などによって費用は変動するため、複数の業者から見積もりを取ることをお勧めします。

適切な価格で信頼できる業者を選ぶことが、長期的な視点では重要なポイントとなってきます。

悪質な業者に騙されないためのポイント

雨漏り修理業界には残念ながら悪質な業者も存在します。

無料点検を口実に訪問し、実際には必要のない工事を勧める手口が典型的な手法の一つ。

こうした被害に遭わないためには、複数の業者から見積もりを取ることが大切です。

業者選びでは「住宅リフォーム事業者団体登録制度」などの公的な登録を確認しましょう。

また、具体的な保証内容や施工実績を必ず確認すべきでしょう。

突然の訪問営業には警戒が必要です。

特に「今日契約すれば特別割引」などと急かす業者は要注意。

焦らず冷静に判断することが重要でしょう。

国民生活センターによれば、雨漏り修理のトラブル相談は年間3,000件以上寄せられています。

契約前には必ず工事内容の詳細な説明を求め、不明点は徹底的に質問しましょう。

見積書には修理箇所、使用材料、工事期間、保証内容などが明記されているか確認が必要です。

曖昧な表現や追加費用の可能性がある契約は避けた方が無難。

実績のある業者は施工事例や顧客の声を公開していることが多いため、それらを参考にするのも一つの方法といえます。

雨漏りを放置すると危険?よくある疑問Q&A

雨漏りに関する疑問や不安を抱える方は少なくありません。

- 雨漏りを放置すると健康にどんな影響がある?

- 雨漏り修理は火災保険で対応できる?

- 雨漏りが多い季節はいつ頃?

- 屋根以外の場所でも雨漏りは起こる?

以下で、雨漏りに関する重要な疑問について詳しく解説していきます。

雨漏りを放置すると健康にどんな影響がある?

雨漏りによる健康被害は、多くの人が想像する以上に深刻な問題です。

湿気の多い環境では、アスペルギルスやクラドスポリウムといった有害なカビが発生しやすい状態となってしまいます。

これらのカビは気管支喘息や鼻炎などの呼吸器系疾患を引き起こす可能性が高まるでしょう。

特に子どもやお年寄り、アレルギー体質の方は症状が重篤化する恐れがあります。

厚生労働省の調査によると、カビが原因で体調を崩す「シックハウス症候群」の報告件数は年間1000件以上に上ります。

また、湿気によって発生したダニの死骸やフンは強いアレルギー物質となり、アトピー性皮膚炎を悪化させることも。

さらに、じめじめとした環境は関節リウマチなどの症状を悪化させる要因にもなってしまいます。

早期発見・早期対応が健康被害を防ぐ最善の策となるはずです。

雨漏り修理は火災保険で対応できる?

火災保険で雨漏り修理の費用を補償できるケースは意外と多いものです。

台風や豪雨、雪害などの自然災害による損傷が原因の場合、火災保険の補償対象となる可能性が高まります。

実際に、2022年の調査では火災保険を利用した雨漏り修理の申請件数は前年比30%増加しました。

ただし、経年劣化や日常的な使用による損傷は補償対象外となってしまいます。

保険適用の判断には、損害保険会社による現地調査が必要不可欠でしょう。

補償範囲は加入している保険の種類や契約内容によって大きく異なるため、事前確認が重要になってきます。

保険申請の際は、雨漏りの状況を写真で記録し、修理前の見積書を取得することをお勧めします。

また、保険金詐欺と疑われないよう、業者選びには細心の注意を払いましょう。

悪質な業者の中には、実際の修理費用を水増しして請求するケースも報告されています。

火災保険での修理を検討する場合は、まず損害保険会社に相談することから始めるのがベストな選択肢となります。

保険金請求のプロセスや必要書類について、専門家のアドバイスを受けられるはずです。

雨漏りが多い季節はいつ頃?

雨漏りが発生しやすい時期は、6月から7月の梅雨シーズンがピークです。

この時期は長雨が続くため、建物の弱点が露呈しやすい環境となります。

8月から9月にかけては台風シーズンで、強風を伴う豪雨により雨漏りのリスクが高まってしまいます。

10月から11月の秋雨前線による長雨も要注意でしょう。

この時期は気温の変化が激しく、建材の収縮や膨張により隙間が生じやすくなってしまいます。

冬場は、積雪地域では雪の重みや解け水による雨漏りが問題となるケースが多発します。

雨漏りの発生頻度は地域によって大きく異なってきます。

特に太平洋側の都道府県では、年間降水量が2,000mmを超える地域もあり、雨漏りのリスクは倍増してしまうでしょう。

一方、日本海側では冬の降雪による雨漏りに注意が必要となります。

建物の築年数や立地条件によっても、雨漏りの発生しやすい時期は変化します。

築20年以上の建物では、梅雨時期の長雨による被害が深刻化する傾向にあります。

海沿いの建物は、塩害による劣化で雨漏りが起きやすい環境となってしまいました。

屋根以外の場所でも雨漏りは起こる?

雨漏りは屋根だけでなく、建物のさまざまな箇所で発生する可能性があります。

外壁のひび割れや目地の劣化から水が侵入することも多いでしょう。

特にベランダや窓周りは要注意ポイントです。

ベランダの防水層が劣化すると、下の階に水が染み出す原因となってしまいます。

また、サッシの劣化やシーリングの破損により、窓枠から水が侵入するケースも頻繁に見られます。

外壁の場合、コーキング材の劣化やタイルの浮きが雨漏りを引き起こすことがあります。

外壁材と基礎部分の接合部も要注意ポイントでしょう。

モルタル外壁では、クラックから雨水が侵入する事例が多く報告されています。

配管まわりの隙間からも雨漏りは発生します。

特に、給湯器や換気扇の配管貫通部は注意が必要。

定期的な点検と適切なメンテナンスを心がけましょう。

雨漏りの早期発見には、屋根以外の箇所も含めた建物全体のチェックが欠かせません。

バルコニーの排水溝の詰まりも雨漏りの原因となるため、こまめな清掃を心がけることが大切です。

建物の構造上、水が集まりやすい場所は特に入念なチェックが求められるでしょう。

コメント